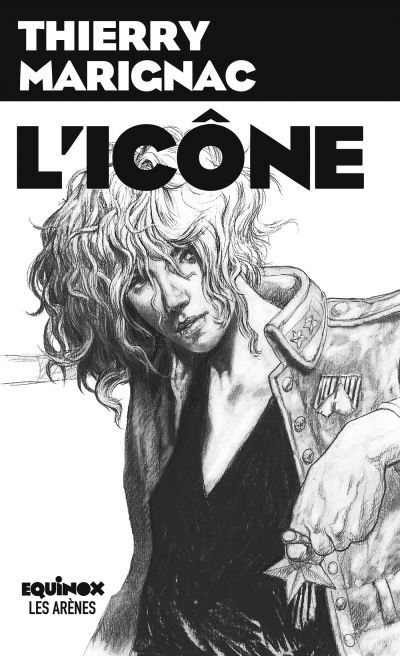

Thierry Marignac ne fait pas les choses à moitié. Pour son dixième roman « l’Icône », paru cette année 2019 aux éditions les Arènes, il n’a pas raccroché ses gants. Quand il monte sur le ring il y reste et combat jusqu’au bout comme son héros qui n’aura de cesse de conquérir l’icône, la fille d’une figure emblématique de la dissidence soviétique. Un amour sublimement aveugle depuis l’espérance de la chute de l’URSS jusqu’à la « normalisation » en fédération de Russie.

Trente années de 1979 à 2010 dans le chaos d’un naufrage qui n’engloutit pas seulement l’URSS mais aussi l’armée des ombres de la dissidence, les vrais résistants, ceux qui combattent toutes les tyrannies depuis la nuit des temps. Ceux dont la gloire est immanquablement usurpée lors de toutes les libérations. Ils sont engloutis par le charlatan, les normaliens, les prévaricateurs, la raison d’Etat, mais aussi ce fameux peuple dont l’existence n’aspire en réalité qu’au plus trivial nécessaire. L’auteur réussit la transmutation d’une tragédie classique dans la modernité. Un roman à l’amour vécu au-delà des limites qui lui confère toute la force d’un conte mais dont l’authenticité écarte les mythes sur la Russie.

Russie, princesse des songes

Le Grand homme est une figure de la dissidence soviétique, leader du mouvement anti totalitaire en France à l’époque de la guerre froide. Il incarne tout à la fois, une Russie opprimée, l’idéal de justice et la légitimité d’une résistance accomplie au combat et en détention contre la tyrannie. Il est le mentor d’un jeune intellectuel, le Conseiller. Celui-ci gagnera ce titre dans un pugilat opposant le Grand homme aux séides communistes venus saccager le siège de l’association anti totalitaire. Les motivations du Conseiller tiennent moins de l’engagement idéologique qu’aux sentiments filiaux pour son mentor et au coup de foudre inavoué pour la fille de ce dernier : l’icône. Le Conseiller se trouvera précipité dans la situation compliquée et grisante d’espérer devenir le prince charmant de l’icône au côté de laquelle il libèrerait le royaume du dragon soviétique. Mais le dragon mal nourri par la tyrannie va s’effondrer tout seul et avec lui tous les songes des croisés, à l’exception de l’amour inconditionnel du Conseiller. Ce Roland furieux s’obstinera à conquérir son Angélique. La trahison le dégrisera. L’amour courtois douloureusement blessé doit céder devant les réalités triviales de l’existence. Dès lors, le preux chevalier après avoir mis un océan entre un exil volontaire et ses rêves passés, médite sur le rivage. Sa belle loyauté est inaltérable comme la couleur beige de la vielle Opel de Cette femme qu’il lave rituellement sur la jetée du port. Ces ablutions automobiles sont un prétexte implicitement convenu avec cette femme pour qu’il puisse aller contempler l’océan et y examiner les mirages de sa jeunesse. Cette femme usée dont le sourire était éclairé de la tendresse désabusée du vieux pays pour les hommes, frères, pères, fils, maris et leur soif de brute dont on pouvait parfois tirer parti. Elle était jolie, illuminée par un un sentiment oublié. Cette femme.

Une tragédie classique

A priori, Marignac pourrait perpétuer l’expression des désillusions françaises envers la Russie. La chute de l’URSS et ses lendemains n’échappent pas à une énième déception. L’immensité de la steppe a toujours été prodigue en mirages, d’autant que le génie des russes sait les matérialiser. Depuis l’édification de la Venise du nord, jusqu’à l’expédition de Gagarine dans l’espace, (la chute d’une effigie du célèbre cosmonaute dans le roman manquera de trépaner un banquier anglais retors venu à Kiev spéculer dans l’immobilier) la Russie aime à donner des gages de fascination. La France est une alouette qui ne manque jamais de s’assommer sur le miroir des ors du Kremlin. Mais Marignac n’est ni le marquis de Custine, ni André Gide. Il n’écrit pas la Russie, il ne l’imagine pas, il l’a pleinement vécue et en maîtrise parfaitement la langue. La Russie n’est pas ours mâle et lourdaud. La Russie est féminine. En refusant de nommer ses personnages autrement que par une fonction : Le Grand Homme, Le Conseiller, L’Icône, Cette femme, l’auteur les élève au rang d’héros intemporels et universels. En constatant une certaine uniformité des univers urbains modernes : Paris, Kiev, Brooklyn ou Londres sont ramenés à une unité de lieux. La juxtaposition des chapitres par un habile aller-retour, entre le passé et le présent laisse l’impression d’une unité de temps. Cette « histoire » de la Russie à cheval entre le XXe et le XXIe siècle est ainsi élevée au rang des tragédies classiques semblables aux autres tragédie classiques. Elles puisent toutes leur essence dans une antiquité culturelle commune à notre civilisation. Si le caractère propre à ces russes post-soviétiques reste indubitablement marqué : « Ces soviets qu’elle détestait comme tant de leurs compatriotes, avaient donné à chacune des femmes le sens de la hiérarchie, de la soumission et une mentalité de flic : la philosophie du soupçon, la tension constante d’une perception du monde fondée sur la paranoïa. Sans sans rendre compte elles avaient gardé tous les tics de surveillance inculqués. » c’est aussitôt pour constater que ces traits ne sont pas exclusifs : « Leur société, et jusqu’au fond de la baie de Brooklyn, était un miroir inversé du Baal communiste, ce dieu féroce avait pour toujours instillé la crainte, la honte, la haine dans leur cœur de serfs… et, à leur insu, toutes ces valeurs de maître inquisiteur, automatiquement reproduites, imprimées dans leur inconscient, jusque dans le système suivant, les arcanes du monde libre. Cette féodalité se conjuguait parfaitement à celle qui constituait les baronnies d’une Amérique morbide et moralisatrice, policière et autiste, au point d’être impossible à distinguer d’une autre forteresse communautaire d’un autre coin de Brooklyn, si ce n’était par la couleur de la peau, ou bien la façon de rouler les r. » La Russie est une étrangère comme les autres.

La dissidence engloutie

Les Russes se sentent toujours obligés de répondre à une injonction occidentale d’authenticité. Le russe se doit d’être sombre, mélancolique, tour à tour, un tantinet barbare, génial et surtout excessif. Obama ne s’est pas mis à danser des claquettes lorsqu’il a été élu président… L’icône a la vertu d’avoir écarté les lieux communs. Les conséquences de la « libération » ayant conduit au délitement de la dissidence soviétique ne sont pas très différentes de celles qui ont affecté d’autres dissidences : des anciens combattants de la république espagnole, de la France libre, des opposants aux régimes totalitaires bruns ou rouges de l’Amérique latine en passant par ceux du sud-est asiatique, pour ne citer que ces communautés de réfugiés politiques. Une cause engloutie par l’histoire. L’icône est terriblement humaine, terriblement universelle. Elle est la figure majeure de cette liberté chérie à la séduction ambivalente et insaisissable que tout homme jeune veut naturellement conquérir. Le Grand homme avait conseillé à un de ses soutiens libraire d’accepter l’envers de l’icône : Cette femme. « Elle s’occupera de vous, un homme de votre calibre mérite un peu de confort et, regardez-nous, on ne rajeunit pas ». Trente ans plus tard chez un autre vieux guerrier, un noir ancien marine, dans un bar de Harlem, le Conseiller prendra malgré lui le rôle du mentor vis-à-vis d’un jeune Estonien dont il acceptera d’épouser la mère : Cette femme. Durant son existence, tout homme oscille plus ou moins entre le désir de conquérir l’Icône et de retrouver la chaleur rassurante de la mère tout à la fois castratrice, jalouse et consolatrice : Cette femme.

Est-Ouest ; Ying-Yang ; aventure-confort ; liberté-servitude… Mais pour ceux qui ont vraiment tout donné pour l’Icône, vient le temps où « tout à son cafard, le vieux soldat…évoquait ses vielles guerres…entre fierté et amertumes : quand on est jeune, on rêve, après, on se souvient ».

Youri Fedotoff